- 从严控制增量,各中央企业原则上不得新设、收购、新参股金融机构

每经记者 石雨昕 每经编辑 陈 星

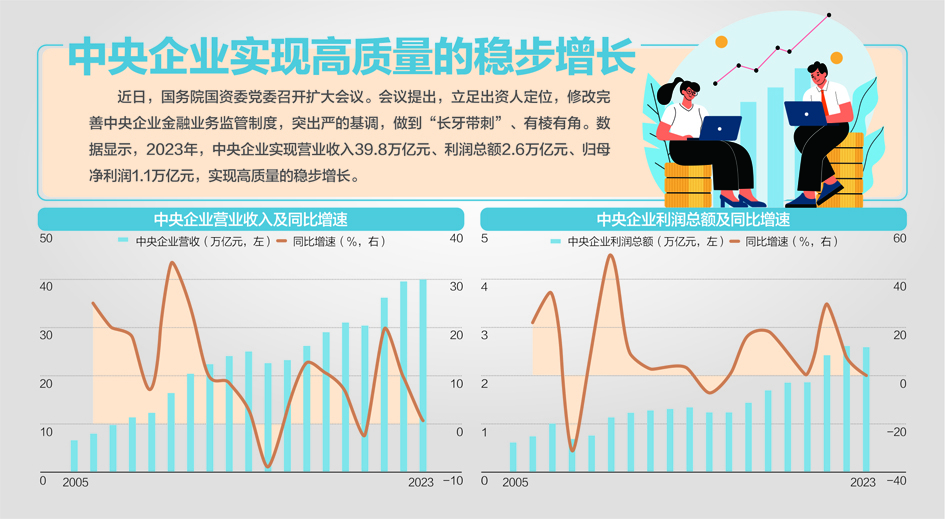

据国务院国资委6月4日消息,国务院国资委党委日前召开扩大会议。会议要求,进一步准确把握党中央关于促进区域协调发展、关于在金融领域落实全面从严治党要求的重要决策部署,充分认识就业工作在党和国家事业全局中的战略性基础性作用,紧密结合实际研究贯彻落实举措,统筹推进高质量发展和高水平安全,在建设现代化产业体系、构建新发展格局、促进高质量充分就业中发挥更大作用。

资料来源:国务院国有资产监督管理委员会、同花顺、国海证券研究所杨靖制图

围绕深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》,会议提出,从严控制增量,各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构,对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。

《每日经济新闻》记者注意到,去年底,中国建筑、中国船舶、大唐集团等多家央企掀起了清理金融股权的浪潮。今年,央企清理退出参股金融企业的步伐继续提速。2024年以来,已有多家央企及其旗下子公司拟出清或已出清所持金融机构股权。

完善央企金融业务监管

会议认为,要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》,立足出资人定位,修改完善中央企业金融业务监管制度,突出严的基调,做到“长牙带刺”、有棱有角。从严控制增量,各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构,对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。

一位业内专家对《每日经济新闻》记者表示,如果央企用过多资金去持有一些金融机构股权,可能产生一些隐患。一方面,企业可能忽视自身的核心业务,过度追求金融投资收益,影响自身的生产经营。另一方面,企业与金融机构间的关联可能产生溢出效应,容易造成风险传染,增加系统性风险。比如,金融机构涉足金融业务产生的风险可能会传染给央企;若央企金融投资出现亏损,其损失要计入到资产负债表中,这可能会影响其在股市上的表现。

《每日经济新闻》记者梳理发现,继去年底密集清理金融类资产后,今年以来,央企清理退出参股金融企业的步伐还在继续。公开信息显示,2024年以来已有多家央企及其旗下子公司拟出清或已出清所持金融机构股权。例如中国机械工业集团、海南港航、中船财务有限责任公司等央企国企在年初已开启2024年的金融股权集中抛售。3月,上海联合产权交易所挂牌了两笔银行股权转让项目,中粮集团有限公司和中粮生物科技股份有限公司分别转让徽商银行(HK03698,股价2.39港元,市值332亿港元)股权3810.75万股(占总股本的0.27%)和4030.95万股(占总股本的 0.29%)。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《每日经济新闻》记者表示,此举旨在清退一些对央企主业贡献小或者潜在风险外溢影响较大的金融股权投资等,让央企聚焦老本行,做精主业,提升创新能力与市场竞争力;同时,也有助于降低潜在的金融风险。

切实守住风险底线

会议指出,压实企业主体责任,以巡视整改为契机,持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施,切实守住风险底线;做好风险防控,更多采用信息化手段,努力做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置,对因违规或失职造成重大风险损失的进行追责问责,对涉及违纪违法问题线索及时移送相关纪检监察机构查处。

记者注意到,对于央企国企参股投资金融和类金融企业国家已有多次明确部署要求。

2023年国务院国资委制定下发的《国有企业参股管理暂行办法》明确,参股投资金融和类金融企业,应当符合金融行业准入条件,严格执行国有企业金融业务监督管理有关规定。不得以股权代持、“名为参股合作、实为借贷融资”的名股实债方式开展参股合作。除战略性持有或培育期的参股股权外,国有企业应当退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权,退出与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握的参股投资。

此外,2023年底,国务院国资委党委推进中央企业巡视整改专项治理工作专题会议强调,国资央企需聚焦“四个领域”,即信托公司、财务公司、商业保理公司、私募股权投资基金等,坚决防范化解中央企业金融板块业务风险问题,同时要全面研判企业金融板块整体风险,早识别、早预警、早暴露、早处置,风险一旦露头就要果断出手将其消灭在萌芽、阻断在早期,并建立健全长效机制,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

周茂华表示,监管的从严基调,就是在维护正常市场竞争秩序,营造公平法治、公开透明的营商环境,有助于我国金融业规范健康发展,不断提升机构专业化水平,更好保护投资者合法权益,促进金融业高质量发展。

此外,围绕国资央企在促进高质量充分就业中发挥更大作用,会议强调,要引导督促中央企业深入分析本企业人才需求,将当前所需与超前储备相结合,深挖岗位潜力、新增就业机会,尽可能为社会提供更多高质量就业岗位,更好发挥“国聘”招聘平台作用,助力稳住高校毕业生就业基本盘。要大力吸纳农民工就业,督促中央企业切实保障农民工工资支付,维护农民工合法权益。